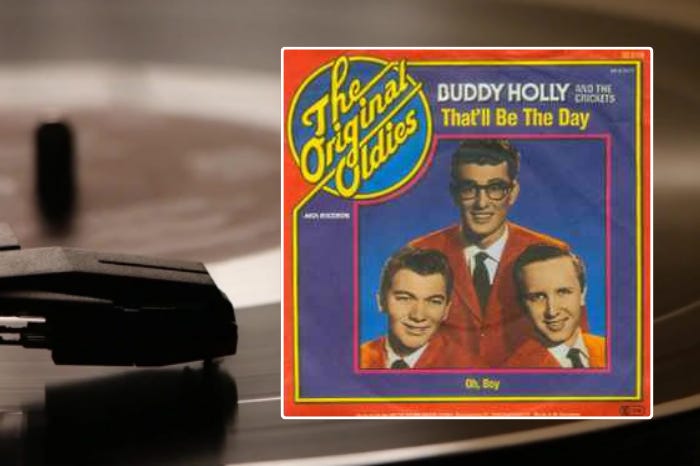

That'll Be the Day : le jour où le rock a trouvé son sourire (et son destin)

1957. L’Amérique est une cocotte-minute en costume de flanelle. Soudain, un hoquet. Un bégaiement électrique. "That'll Be the Day" déboule et, avec lui, Buddy Holly redessine les contours du possible.

Ce n’est plus le danger sexuel d’Elvis ; c’est l’insolence du génie à lunettes. Musicalement, c’est une révolution de poche. Oubliez les orchestres boursouflés. Ici, on a le prototype du groupe de rock moderne : deux guitares, une basse, une batterie. La structure est d’une clarté biblique, mais c’est le solo de Buddy qui foudroie. Sec, nerveux, il grimpe dans les aigus avec une précision de métronome avant de retomber sur un riff qui fera école chez tous les gamins de Liverpool.

L’anecdote est savoureuse : le titre vient d’une réplique de John Wayne dans “La Prisonnière du désert”. Buddy sort du cinéma, capte l’expression, et transforme un grognement de cow-boy en un hymne à la rupture. En studio, la première version (chez Decca) était un échec poussif. Il a fallu l’exil au Nouveau-Mexique, chez Norman Petty, pour que la magie opère et que ce fameux “hoquet” vocal devienne la signature d’une génération.

Pour moi, ce morceau est le point de bascule. C’est le moment où le Rock ‘n’ Roll cesse d’être une simple imitation du Blues pour devenir une forme d’art autonome, lumineuse et mélancolique à la fois. Si Elvis était le Roi, Buddy était le Premier Ministre de notre modernité.