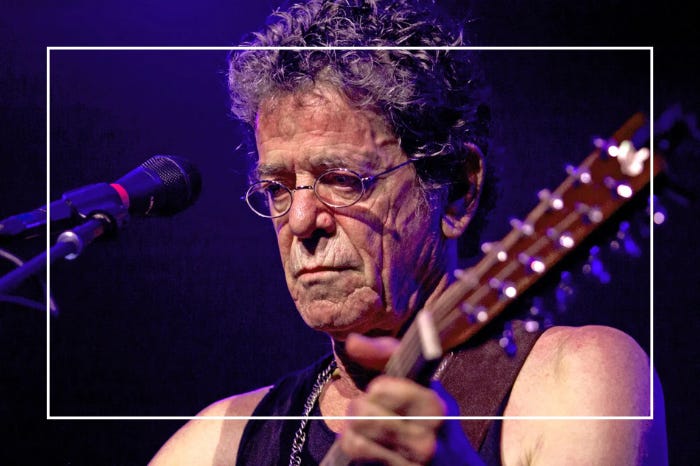

Lou Reed : le prince de la nuit et du larsen

Il n'a pas simplement chanté New York ; il en a été le système nerveux, l'électricité sale et la poésie souterraine. Avant lui le rock était une affaire d'adolescents ou de révolutionnaires utopistes.

Avec lui, il est devenu adulte, littéraire et dangereusement urbain. Le choc. Lorsqu’il débarque avec le Velvet Underground sous l’aile de Warhol, il ne propose pas le “Peace and Love” californien, mais le cuir, l’héroïne et le sadomasochisme. Une claque glaciale au visage de l’Amérique puritaine.

Reed, c’était d’abord cette voix. Ce “Sprechgesang” traînant, monocorde, presque ennuyé, qui disséquait les déviances humaines avec la précision d’un chirurgien désabusé. Techniquement, il était un anti-héro de la guitare. Il cherchait le drone, la répétition hypnotique, martelant des accords basiques jusqu’à la transe, ou noyant la mélodie sous des vagues de larsen insupportables, comme dans l’impitoyable “Metal Machine Music”. Il voulait que le rock and roll ait la liberté du free jazz et la noirceur d’un roman de Hubert Selby Jr.

Pourtant, derrière les lunettes noires et l’attitude revêche, se cachait une sensibilité foudroyante. C’est le paradoxe Reed : capable de l’agression sonore la plus brute, puis de la caresse symphonique de “Perfect Day” ou “Pale Blue Eyes”. David Bowie, en fan absolu, tentera de le polir avec “Transformer”, lui offrant le succès radio, mais Lou était un animal trop sauvage pour rester dans la lumière des projecteurs. Il préférait l’ombre des ruelles.

Écouter Lou Reed aujourd’hui, c’est accepter de regarder ce que nous détournons habituellement du regard. C’est trouver la beauté dans le caniveau. Il nous a appris qu’on pouvait être une rock star sans jamais sourire, en restant assis sur un tabouret, une cigarette à la main, à regarder le monde brûler avec élégance. Une déflagration silencieuse qui résonne encore.