Neil Young : l’éternel rebelle aux mille visages

Il y a des voix qui grincent, qui percent, qui vous prennent aux tripes avant même que vous compreniez pourquoi. Neil Young en fait partie.

Depuis la fin des sixties, ce Canadien au regard mi-clos et à la guitare qui hurle ou pleure selon son humeur, navigue entre folk, rock, country et électrique déchaîné, comme un funambule sur un fil de distorsion.

Il arrive dans l’histoire au moment où le monde explose. Woodstock vient de passer, l’Amérique brûle, et Young, avec Buffalo Springfield puis son solo, capte ce mélange de rage et de mélancolie, de beauté fragile et de colère sourde. Ses chansons ne sont pas seulement des morceaux : ce sont des paysages, des tempêtes, des forêts de souvenirs où se croisent des fantômes de banlieue, de guerres perdues et de rêves qui brûlent.

Musicalement, c’est un maître du contraste. Une guitare acoustique peut se faire caresse ou couteau ; son solo électrique devient cri primal, presque animal. La voix ? Parfois fragile comme du papier de soie, parfois rugueuse comme de la tôle froissée. Et toujours cette sincérité brute qui vous fait oublier la perfection technique : c’est l’émotion qui compte, la vérité, la tension entre l’intime et l’universel.

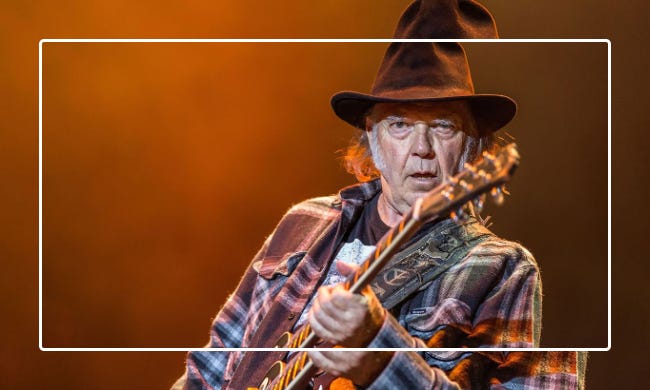

On se souvient de lui sur scène, cheveux longs, tremblant, balançant des riffs qui semblent naître du fond de son âme, de “Cinnamon Girl” à “Cortez the Killer”. Anecdote : dans les studios de Harvest, il aurait enregistré des pistes juste en tapant des pieds sur le sol, capturant le battement du cœur de sa musique.

Neil Young n’est pas seulement un musicien : c’est un météore, un chamane électrique, un poète qui nous rappelle que la beauté peut être rude, la fragilité explosive, et que chaque note est une confession. Quand il joue, on n’écoute pas seulement de la musique : on traverse un monde, on sent l’air chargé de cendres et de lumière, et on se dit que quelqu’un tient encore la barre dans la tempête.