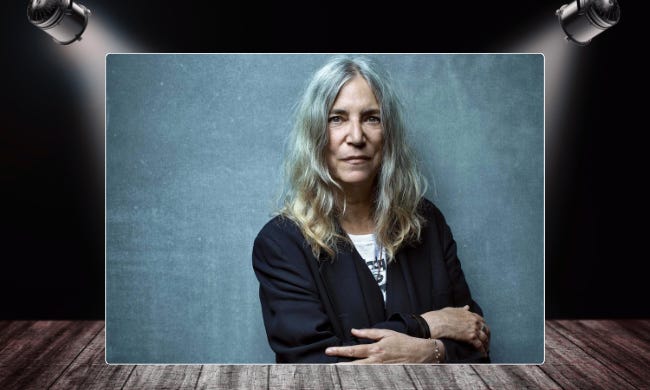

Patti Smith : l’électricité de la poésie

Quand Patti Smith surgit sur la scène new-yorkaise au milieu des années 70, le rock étouffait sous ses propres excès.

Elle, mince silhouette androgyne, bottes usées, chemise blanche trop grande, débarquait comme une tornade de mots et de rage. Horses (1975) n’était pas seulement un album : c’était un manifeste, une collision entre Rimbaud et le Velvet Underground, entre la poésie incandescente et la sauvagerie électrique.

Patti ne chantait pas, elle incantait. Sa voix, mi-prière mi-crachat, fendait l’air comme une lame, capable d’embrasser l’extase mystique et la colère brute dans la même respiration. Avec Lenny Kaye à la guitare, elle tissait des riffs tendus comme des nerfs, sur lesquels ses mots venaient danser, trébucher, mordre. “Jesus died for somebody’s sins, but not mine” : la première phrase de Gloria était déjà une gifle au dogme, un appel à la liberté absolue.

Elle venait de la poésie, mais c’est le rock qui lui a donné l’onde de choc nécessaire pour porter ses visions. Dans les clubs du CBGB, elle croisait Television, Talking Heads, Ramones - mais aucun ne possédait cette intensité chamanique, ce mélange de tendresse et de menace.

Patti Smith a ouvert une brèche : montrer qu’une femme pouvait être au centre de la tempête, non pas en objet de désir, mais en sujet incandescent. Derrière son apparente fragilité, elle portait un souffle révolutionnaire, mêlant politique, mysticisme et punk primitif.

Aujourd’hui encore, ses concerts ressemblent à des messes électriques où l’on vient chercher quelque chose de rare : la certitude que la musique peut sauver, non pas le monde, mais l’instant. Patti Smith n’a jamais cessé de marcher sur cette ligne tendue entre beauté et chaos - et c’est là que brûle son art.