Strawberry Fields Forever : vertige d’un rêve lucide

En 1967, au cœur du fracas psychédélique et des utopies brisées, Strawberry Fields Forever surgit comme une énigme en stéréo.

C’est Lennon qui parle, mais on dirait un fantôme. Un enfant perdu dans un champ de souvenirs, traqué par ses propres mirages. Derrière la douce mélodie, le vertige. Derrière le rêve, le doute.

Ce n’est pas une chanson pop. C’est une excavation mentale. Lennon revisite son enfance à Liverpool, mais tout est filtré par l’acide, les distorsions du studio, les collages de bandes magnétiques. Deux versions du morceau - une orchestrale, l’autre brute - fusionnées en un seul souffle grâce à un tour de magie signé George Martin. Le tempo vacille, les tonalités changent, et l’on bascule d’un monde à l’autre comme dans un rêve fiévreux.

Musicalement, c’est un ovni. La mélotron d’ouverture - préfiguration du sampling ? - dessine un paysage suspendu. La basse est moelleuse, presque liquide. La batterie de Ringo pulse comme un cœur ralenti par la mélancolie. Et cette voix, celle de Lennon, qui ne cherche plus à convaincre mais à comprendre. Il chante nothing is real avec la conviction d’un homme qui vient de s’arracher les paupières.

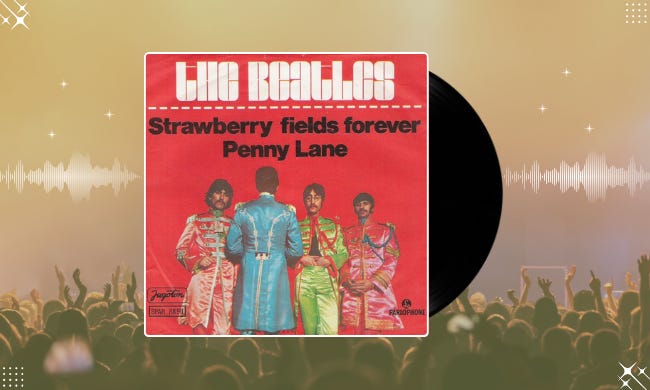

À sa sortie, le single est un coup de tonnerre. Trop avant-gardiste pour le Top 1, mais déjà canonisé par ceux qui entendent que la pop vient de basculer dans l’art total. Strawberry Fields Forever n’est pas une chanson : c’est un seuil. Le moment exact où les Beatles ne cherchent plus à plaire, mais à dire l’indicible. Et ce qu’ils disent, c’est que la mémoire ment, que la réalité fuit - mais qu’il faut quand même la chanter.