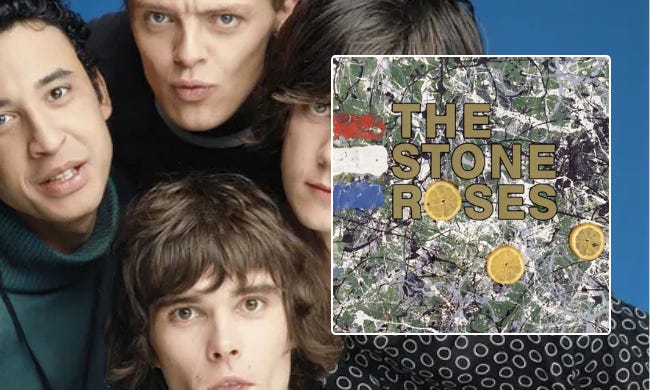

The Stone Roses : le printemps éternel de Manchester

Il y a des albums qui sentent la pluie et la révolte, d’autres la lumière après l’averse. "The Stone Roses", sorti en 1989, c’est les deux à la fois : un orage qui s’ouvre sur un champ de fleurs.

L’Angleterre est alors grise, Thatcher étouffe tout, et Manchester rêve d’un miracle. Ce miracle, ce sera eux : quatre gamins à mi-chemin entre la morgue punk et la grâce psychédélique.

Dès “I Wanna Be Adored”, le ton est donné : basse qui rampe, batterie en suspens, guitare liquide, et Ian Brown qui murmure plus qu’il ne chante. Ce n’est pas de l’arrogance, c’est une prière. John Squire, lui, peint à la guitare comme d’autres peignent des fresques murales. Delay, swirl, éclats de wah-wah - chaque accord semble se dissoudre dans l’air. Reni, batteur sous-estimé, tricote des rythmes funky sans jamais tomber dans la démonstration. Et Mani, la basse au cœur, garde tout le monde ancré pendant que les autres flottent.

L’album est une utopie en douze titres : entre le spleen sixties (She Bangs the Drums), la pop messianique (Waterfall), et le trip final de neuf minutes (I Am the Resurrection), tout respire la foi en quelque chose de neuf. C’est la fin des années 80, mais eux sonnent déjà comme le futur. Sans The Stone Roses, pas de Britpop, pas de Blur, pas d’Oasis.

On raconte que dans le studio, entre deux prises, ils parlaient de changer le monde. Et d’une certaine manière, ils l’ont fait - du moins celui des gamins en parka qui se sont mis à danser à nouveau.

Trente ans plus tard, l’album n’a pas pris une ride. Il reste suspendu, comme une promesse qu’on n’a jamais tout à fait tenue. Un instant de grâce, figé dans le groove - le printemps éternel de Manchester.